LORENZO STANCHINA: DEVOTO DE SOLEDAD

Buenos Aires, la ciudad a la que poetas, narradores y ensayistas trataron de exaltarla desde diferentes miradas, nació como un puerto forzoso del Río de

No se puede desligar la matriz generada por las familias opulentas y aristocráticas donde la vida sólo se planteaba desde el negocio y es por eso que el país a fines del siglo XIX y principios del siglo XX era una caja registradora y el “tanto tienes, tanto vales”, un axioma doctrinario. El porteño medio, para ser persona, tenía que “fabricar plata”, única forma de alcanzar el éxito, único esquema para “abrirse camino”. En ese mismo contexto no debemos olvidar la famosa sanción de la Ley de Residencia (4144) propiciada por Miguel Cané que confería al gobierno la facultad de expulsar al extranjero indeseable. Una norma de estirpe clasista donde se mostraba la cara hipócrita de esa dirigencia subordinada a todos los bienes de valor económico y que exhibía notorio desprecio a las masas heterogénicas que empezaban a transitar en un ambiente de crecimiento dislocado.

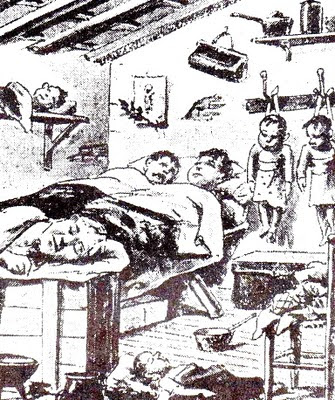

En 1903, Carlos Octavio Bunge descubría que nuestro pueblo no sabía reír ni divertirse con sana e inocente espontaneidad. Habría que haberse preguntado de qué iba a reírse esa gente donde los entretenimientos pasaban por “pescar un programa”, “cachar a algún gil” y “mandarse una calavereada”. Sin duda había otro carácter porteño, otra integralidad que partía de la fragorosa creciente marea inmigratoria. La idiosincrasia, formas de vivir, costumbres, lenguaje y el ambiente urbano y suburbano tomaba desprevenido a cierta ralea utraconservadora que marginaba a esos nuevos habitantes quienes comenzaban a participar de los valores económicos de la clase dominante: campos, ganadería, terrenos, casas, operaciones bursátiles, tráfico mercantil y actividades comerciales. En esa realidad aparece el enfoque mítico de “El hombre de Corrientes y Esmeralda” que Raúl Scalabrini Ortiz retrata por el año 1930. Una observación medular sobre los hijos de inmigrantes que ansiaban insertarse en esa Buenos Aires del “oro por las calles”. A partir del enfoque crítico quedan en claro dos aspectos fundamentales: el aplastante desarrollo del poder desbordante del hispanocriollismo y la asimilación de la raíz itálica. Es así como esta cruza humana se integra en los conventillos porteños tratando de olvidar la historia de privaciones padecidas en sus patrias y renegando con la inferioridad que los situaba en el abismo de la pobreza, la soledad, la incomunicación por el desconocimiento del idioma y la melancolía creciente por su futuro. De esa larvaria reserva cultural comienza a gestarse una literatura sencilla y barrial que irrumpe de plano. La aceptación de la “ciudad chica” que no era otra cosa que el conglomerado de viviendas que se aglutinaban en un barrio, trajo una determinada forma de vivir y costumbres que identificaban a sus pobladores. “Esos son de La Boca ”, “Ahí vienen los de Mataderos”, parecía ser un rótulo que marcaba diferencias. En esa misma estructura crece la rivalidad entre el grupo de Boedo y Florida que tanto daría que hablar. Pero más que las divisiones, la problemática sustancial era la realidad de una crisis donde la “mishiadura y la mafia” competían con la “prostitución y el juego”. Con todas sus flaquezas y el agotamiento de esa estirpe monetarista, nuestro país logra equilibrar su tierra de regadío. El costo, de todos modos, fue muy alto para las clases inferiores: aumento de las enfermedades sociales, alta mortalidad infantil, desnutrición, prostitución y delincuencia. Del otro lado, donde estaban las “fuentes genuinas de la riqueza”, el temporal solo fue una tormenta de verano.

De aquella década del 30, los mejores recuerdos nos remiten al testimonio que quedó plasmado en innumerables expresiones literarias de la cultura popular. Con solo leer algunas páginas de Aguafuertes porteñas de Roberto Arlt ya entramos en el clima de desazón y denuncia sobre un tiempo volcánico. Los sainetes de la época eran la mejor demostración y el claro reflejo de la dura lucha que se vivía en el escenario de los conventillos mientras las letras del cancionero de entonces, no dejaban duda sobre el malestar social. Cantaba Sofía Bozán: “Los amores, con la crisis, están difíciles, están difíciles / y los muchachos se hacen los giles, se hacen los giles / Los amores con la crisis se han embravecido, se han embravecido / ninguno agarra para marido”. Pero más punzante aún es la letra de ¿Dónde hay un mango? de Francisco Canaro y Guido Pelay: “¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? / ¡Los han limpiado con piedra pómez!”. Y si la mirada quedaba reflejada en la figura de esos bacanes de la alta sociedad, estos mismos autores golpeaban con Temporal: “¡Qué decís y que contás, niño bien / te ha cachado el temporal a vos también?, porque “ si sigue así la serie / te estoy viendo a la intemperie / y alumbrao a querosén”.

Lorenzo Américo Stanchina (1900-1987) no es en esta arquitectura un autor para dejarlo olvidado. Dueño de una personalidad estrictamente acorde con la época, el escritor es un hombre tímido, callado, poco comprometido con las reuniones sociales y hasta insensible con su propia obra. En su encierro espiritual todo transcurre en el ambiente cercano de su casita de Villa Devoto, un barrio de viviendas bajas, con jardines y vecinas chismosas que hablan “del profesor” cuando se refieren al hijo del fotógrafo José Stanchina y de Matilde Lenti Bianchi.

A Stanchina se lo relaciona con el grupo de Boedo, paradoja que el propio César Tiempo se encargó de aclarar debidamente: “Ninguno de sus integrantes vivía en el barrio”. “Y no solo no eran vecinos de Boedo, sino que ni siquiera se reunían en algunos de los innumerables cafés de la calle epónima”. De todas maneras este vínculo tenía mucho que ver con una mística literaria. Mientras que Florida era un movimiento de poetas, en Boedo predominaban los prosistas.

Stanchina siente su espacio barrial con la poética propia del hombre sencillo. Su texto acude al decoro inocente, al colorido de las paredes repletas de glicinas y al misterio de ese cielo más amplio donde la noche tiene un reloj distinto porque el tiempo es de otra naturaleza. Es el cuarto hijo de una pareja trabajadora, donde el dinero alcanzaba solamente para comer. Había en él una férrea conducta y un compromiso sincero hacia el otro. Fue un autor preocupado por la realidad cotidiana, por la mujer, por los postergados y excluidos. Stanchina no tuvo la prensa que supieron conocer otros autores. Como bien lo definió Nicolás Olivari: “Stanchina que es un tipo medio loco y medio místico, no quiere hablar de sí mismo. Lo haré yo en su lugar”.

Sin embargo, este hombre oscuro supo colaborar en El Hogar, Nosotros,Sol,Caras y Caretas, La Unión, La Nación y La Prensa. Acredita una nutrida cantidad de obras teatrales entre las que se destacan Celos, Detrás del muro, Humillados. Es traducido al francés, italiano, alemán, ruso, portugués y al idish. Y suma el mérito más gratificante según su opinión: el haber sido reconocido como el primer Académico Emérito de la Academia Porteña

La obra de Stanchina tiene un eje realista con profundo sentido moral. Uno advierte su marcada inclinación ya de los títulos. Desgraciados (relatos) 1923, Inocentes (relatos) 1925, Precipio, relato de una vida (novela) 1933, Endemoniados (cuentos) 1936, Excéntricos (cuentos) 1938, Una desventura (novela breve) 1941. Sólo parte de su bibliografía donde la narrativa nos pone en contacto con una serie de personajes protagonistas de una sociedad donde la incomprensión y el desaire se tornan cotidianos.

Las pocas veces que el autor habló sobre su tarea lo hizo relacionando su producción con lo onírico: “Qué sueño y que escribo; sueño más de lo que escribo”, algo que pareciera ser un trabajo efímero, sin mérito alguno. Stanchina también es el promotor de una serie de publicaciones menores. Como él destaca: “Fundé y fundí tres revistas, y allí en mi adolescencia, emprendí una campaña romántica, la más romántica que pueda imaginarse: fundé una Sociedad Argentina de Autores Noveles. Actualmente dirijo el semanario “La Razón ” que aparece en Villa Devoto”.

Recorriendo su obra, nos detenemos en Tanka Charova(novela)1934 "una novela que postula simultáneamente, sotto voce, un ensayo", como afirma María Gabriela Mizraje en su extenso y erudito prólogo que acompaña la reedición de la Editorial Eudeba realizada en abril de 1999. Esta vez Stanchina se mete con un relato sobre una prostituta inmigrante. No hace falta aclarar que su literatura en este aspecto se transforma en un documento histórico, en una pintura mural de protesta donde la sombra de las mujeres de la calle se agiganta en las veredas de una ciudad inhóspita. Es un libro bien porteño, un texto popular, de lenguaje crítico, donde la "década infame" aparece retratada en carne viva y a fuergo lento.

Seleccionamos un pasaje de Tanka Charova para mostrar al autor en todo su fulgor.

Tanka y Fanny llevaron un departamento juntos. No les fue fácil dar con la guarida. Todas las calles le eran hostiles. La guarida debía estar a resgurdo de las asechanzas del hosco enemigo. No debía olfatear la presa, porque sino le echaría las zarpas. De no querer domesticarlo con dinero. Había mujeres que pagaban cincuenta pesos por mes para liberarse del alucinante miedo. Las administraciones de las casas de departamentos rechazaban también por moralidad a las mujeres. La búsqueda era empeñosa. Pero fueron Mario y Carlos quienen arrendaron el departamento. Como el comercio se ejercía de noche no tenían que temer al administrador. Ganaron el favor del portero dándole diez pesos por mes. Y para que el enemigo no diese con los rastros, le entregaba cada una dos pesos semanales al agente de facción de la esquina.

Los muebles del dormitorio lo compraron Mario y Carlos, por mensualidades. Las mujeres adquirieron las cosas necesarias para la casa. Como el departamento se componía de dos habitaciones improvisaban el comedor a la hora de comer en el reducido corredor. Traían una mesita de pino y cuatro banquitos que dejaban en la cocina.

Recorriendo su obra, nos detenemos en Tanka Charova(novela)1934 "una novela que postula simultáneamente, sotto voce, un ensayo", como afirma María Gabriela Mizraje en su extenso y erudito prólogo que acompaña la reedición de la Editorial Eudeba realizada en abril de 1999. Esta vez Stanchina se mete con un relato sobre una prostituta inmigrante. No hace falta aclarar que su literatura en este aspecto se transforma en un documento histórico, en una pintura mural de protesta donde la sombra de las mujeres de la calle se agiganta en las veredas de una ciudad inhóspita. Es un libro bien porteño, un texto popular, de lenguaje crítico, donde la "década infame" aparece retratada en carne viva y a fuergo lento.

Seleccionamos un pasaje de Tanka Charova para mostrar al autor en todo su fulgor.

Tanka y Fanny llevaron un departamento juntos. No les fue fácil dar con la guarida. Todas las calles le eran hostiles. La guarida debía estar a resgurdo de las asechanzas del hosco enemigo. No debía olfatear la presa, porque sino le echaría las zarpas. De no querer domesticarlo con dinero. Había mujeres que pagaban cincuenta pesos por mes para liberarse del alucinante miedo. Las administraciones de las casas de departamentos rechazaban también por moralidad a las mujeres. La búsqueda era empeñosa. Pero fueron Mario y Carlos quienen arrendaron el departamento. Como el comercio se ejercía de noche no tenían que temer al administrador. Ganaron el favor del portero dándole diez pesos por mes. Y para que el enemigo no diese con los rastros, le entregaba cada una dos pesos semanales al agente de facción de la esquina.

Los muebles del dormitorio lo compraron Mario y Carlos, por mensualidades. Las mujeres adquirieron las cosas necesarias para la casa. Como el departamento se componía de dos habitaciones improvisaban el comedor a la hora de comer en el reducido corredor. Traían una mesita de pino y cuatro banquitos que dejaban en la cocina.

Hacía tiempo que Tanka anhelaba vivir sola. Pero Mario se oponía siempre. Mujer amante, apegada al corazón querido, lo quería tener constantemente a su lado. Podrían así comer juntos todas las noches. En la pensión, donde generalmente cenaba algún cafishio, era imposible. Ansiaba también que se quedara a dormir a menudo. Mario iba a quedarse en su cuarto y ella recibía en el de Fanny. Y Tanka se sentía inmensamente dichosa ahora. Era una felicidad compartida por Fanny.

La dicha las transformó el día que se mudaron. Tanka y Fanny, sofocadas por un entusiasmo alegre, parecían dos criaturas. Echadas en el suelo, riendo, chillando de gozo, desenvolvían con manos febriles los paquetes. Se enseñaban unas a otra los objetos con jubilosas exclamaciones de muchachas campesinas. Tomó Tanka la parrilla y la puso debajo de los ojos de Fanny.

-¿Ves? Esto es para hacer el asado que tanto le gusta a Mario.

Fanny tuvo una sonrisa infantil. Se quedó bruscamente seria, el semblante ensombrecido y la mirada lejana, sin límite.

-Ya me olvidé de cocinar. En casa siempre cocinaba. Me acuerdo que mi padre no quería comer “kascha” sino lo hacía yo.

Pero aquella felicidad tarda en llegar se extinguió prestamente. Llegaron para Tanka jornadas de trabajo improductivo. Había dejado de hacer el “giro” por miedo de llevar al departamento un inspector municipal. El chasco costaría el premioso desalojo. Era común el caso de coger en la calle un hombre y en la pieza hacerse reconocer el temible enemigo. Concurría al café Phoenix de la calle Maipú. Solía ir a veces al teatro Casino, generalmente sin ningún provecho. Una noche y otra noche, agitándose hasta la madrugada en la inútil búsqueda de un hombre. Aceptando, en ocasiones, denigrantes ofrecimientos de dinero. Soportando aquel vejamen constante de ser llamada prostituta por tener que ir en procura de cinco pesos prestados, sin los cuales no tendría qué comer.

Quebrantada, hacía partícipe a Mario de sus sinsabores. Trataba él de infundirle ánimo. Pero estaba infectado el espíritu. Detrás del presente sombrío se erguía tenebroso el lejano porvenir. La espantaba la visión del mañana sin un pasar y sin los encantos naturales de la juventud. En las noches sin provecho, sentía con más pujanza el tenaz miedo que la torturaba. En la alcoba solitaria y hosca, tirada en la cama, la azotaban tétricos pensamientos. Eran siempre los mismos: la hijita Sara. El cariño del hombre adorado, la vejez. El regreso era distinto cuando la noche resultaba provechosa. Eran acariciadores los pensamientos y la vida camarada. La alcoba parecía más tibia y más compañera. Y la ausencia del hombre querido más soportable. Tras el reposo, fácil entonces, arribaría trayéndole la calma llevada. Acontecía esto excepcionalmente.

Idéntico problema se le presentaba a Fanny. Tan terrible como el de Tanka; pero no tan doloroso, tal vez porque no pensaba en las inseguridades del porvenir. La mala noche actuaba sobre sus nervios y al día siguiente estaba hosca y atormentada. Carlos conocía en su semblante el resultado de la jornada.

-Paciencia, mañana te irá bien. Peor sería estar enferma-trataba de conformarla.

-Ese café está echado a perder. No se ve más que franeleros. Se puede trabajar algo saliendo por cinco pesos; pero el que paga cinco pesos no te lleva en auto de vuelta y te quedan cuatro.

Otras veces la queja no era tan desesperante.

-Suerte que encontré un cliente que me dio veinte pesos por la dormida. Eran las tres y no había hecho ninguna visita. Estaba verde de nervios.

Caía la mujer en la proposición hecha cien veces: irse juntos de Buenos Aires. Le habían dicho que en México se ganaba mucho dinero. Habían llegado dos mujeres con una fortuna. Buenos Aires no servía más para la mujer de la vida.

La absedía la idea del dinero. Cuando no salía, obligada por la menstruación, no conciliaba el sueño. Preocupada por la probable ganancia perdida.

-Ahí llega Tanka con un cliente. Debe haber mucha gente en el café- No daba valor al dinero. No obstante ganarlo con tanto sacrificio, lo despilfarraba sin tino. Daba con anticipación destino a la probable ganancia de los días venideros y a causa de ello la reconvencía Carlos, poniéndole de ejemplo a Olga.

-Deberías aprender de Olga.

-¿Y qué tiene ella? Hace veinte años que está en la vida y apenas tiene ocho mil pesos en el banco y tres mil en alhajas. ¡Mi juventud vale mucho más!-afirmaba absolutamente convencida-

La vida se empinaba y el ascenso era cada vez más penoso para Tanka. Pegaban al espíritu las noches improvechosas y el castigo rompía la costra donde estaban los pensamientos imposibles de ahuyentar. Pedía de continuo que la dejase entrar a un prostíbulo.

Se oponía Mario. Su firmeza no arredraba a la mujer, que insistía en sus propósitos. Los ruegos llegaron a convertirse en una letanía mortificante. La combatía invariablemente con las mismas palabras.

-Querés ir para volver enferma a los tres días como Fanny. No te das cuenta que hay que ser de hierro para soportar esa vida. Si estás quejándote siempre con lo que te cuidás, me imagino lo que sería después.

Se había posesionado de Tanka un miedo hasta entonces desconocido. No podía soportar el nuevo temor de llevar a un desconocido al departamento cuando no estaba Mario. Observaba al extraño con recelosa inquietud. ¿Quién sería aquél?¿Qué intenciones lo atraerían al lecho?¿Era el placer?¿O llevaba otros propósitos? No podía soportar el pensamiento de que fuese atraído a la alcoba con deseos de robo. He aquí su nueva angustia. Y esa angustia la atormentaba el tiempo que permanecía con un desconocido. Recién se libertaba del suplicio cuando volvía a la calle. Se ingenió para que el cliente no la creyese sola. En cuanto entraba, pedía silencio. En la alcoba contigua estaba durmiendo la patrona con el marido.

-Por favor, no hablés alto, negrito- rogaba

Muchos lo creían. Otros, incrédulos, la miraban maliciosamente, diciendo: “¡Qué! Tenés el macho durmiendo ahí”.

He aquí cómo se había arraigado en ella aquel temor alucinante. Cierta noche, sin saberlo, llevó a la alcoba un peligroso criminal. Había titubeado antes de salir del café con el desconocido. Pero más poderosos que aquel mal presentimiento fueron los cincuenta pesos ofrecidos por la noche. Miró con recelo el hombre a todos lados antes de subir al automóvil. De idéntica precaución se valió al penetrar en la casa. La nerviosa preocupación le anulaba las cejas. Ya en la alcoba estuvo más encalmado. Quitó del pantalón una pistola. La puso encima de la mesa de luz. El terror tomó a Tanka por las pantorrillas y la sacudió. Se dirigió el hombre a la ventana, se cercioró si estaba cerrada; luego fue a la puerta y dio vuelta la llave. Volviéndose a ella, dijo con una sonrisa de encías rojas:

-Estamos más seguros así.

Quiso sonreír ella, pero hizo una mueca. El miedo la dominaba.

-¿Qué hacés? ¿No te desvestís?- la observó-

Se desvistió el hombre, entró en la cama, sacudiéndolo el frío de las sábanas. Delante del ropero, Tanka se quitaba las ropas con manos torpes. Endurecía los dedos el miedo. Sentía rodar por la espalda las pupilas del desconocido, como si fuesen bolitas de hielo. Hacía tiempo, con temor de acostarse a su lado. Oídos y corazón atentos a ruidos exteriores. En el espíritu no había más que una gran ansiedad: el arribo de Fanny. Salían los oídos hasta la puerta del ascensor en busca de los pasos conocidos. Le propuso servirle mate, pero no aceptó.

La llamó a la cama con apremio. No hubo otra escapatoria que complacerlo. Cuando se acostó, tuvo la sensación que iba a vomitar el corazón. Lo sentía en la garganta, cruzado como un hueso. El hombre se arrimó a ella hasta tocarla. Después le dijo algo que no sintió. Se estremeció al roce de aquel cuerpo, como al contacto de un canceroso. Pero se dio a él, con los ojos y espíritu cerrados, como el que se arroja al mar para suicidarse. Con los mutuos contactos, desapareció la torva expresión intimadota. No quedaron vestigios del criminal presentido. Bajo el deseo, voz y mirada fueron suplicantes. Recobró el ánimo Tanka. Reía y hablaba con tranquilidad. Pero no por mucho tiempo. El hombre que tenía al lado era un criminal evadido de la cárcel de La Plata.Cuando le hizo la terrible revelación, tras las caricias propicias a las confidencias. Tanka sintiese desvanecer de terror. Ningún movimiento en el rostro. Quedáronse inmóviles párpados, pupilas y labios. Él debió notarlo, porque dijo con siniestra risa burlona:

-La policía me andará buscando mientras yo estoy feliz a tu lado.

¿Cómo tuvo valor para soportar hasta el final aquel feroz suplicio? ¿De dónde sacó fuerzas para combatir su espanto hasta la madrugada que se marchó el hombre? Ella no supo explicárselo al día siguiente cuando le contó lo ocurrido a Fanny y a Mario.

Con Lorenzo Stanchina volvemos a recuperar una parte de la literatura nacida a la vuelta de alguna esquina, en el interior de un almacén, en el “estaño” de un cafetín infecto, donde las costumbres locales luchaban entre la apatía y la resignación.

Después de leer a Stanchina uno logra despejar ciertas sospechas sobre la máscara de apariencia de un ser nacional en construcción y el reflejo de un rostro de inautencidad creciente en un tiempo perdido pero no tal lejano. El autor, desde su sentimiento donde se asocia familia y amistad, nos llama a recuperar el barrio unido al hombre que habilita la inmensa calma y mira el ritual de las casas donde el cielo se junta con los patios y las azoteas se tutean con la noche.

El barrio no tiene apuro. Nosotros tampoco.

El barrio no tiene apuro. Nosotros tampoco.