BICENTENARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

ROBERTO MARIANI: EL NARRADOR DEL INFORTUNIO

Hay un tipo de literatura desesperada, melancólica y desgarrada que ocupa un espacio significativo en las letras argentinas. Estas manifestaciones cuya estética nacen desde una poética realista adherida a la obra innovadora y creativa del progresismo europeo, tienen en su génesis un espíritu vanguardista. En ese aspecto la corriente revolucionaria del grupo Boedo viene sujeta a un proceso crítico y maquillado con un lirismo tolstoiano que desentraña la virtud de los humildes y los sumergidos.

Los cultores de esta vertiente barrial han recibido las críticas más despiadadas, su gusto por una línea signada por el efecto y el sentimiento de conmiseración, sumado al universo de seres sin fortuna, desesperados en un mundo asfixiante gobernado por la injusticia, la promiscuidad y el deterioro emocional, dejaron una herida abierta en la sociedad que nadie se atrevió a suturar porque la verdad suplantaba a la hipocresía y el dolor era más sensible que el silencio. No cabe duda que estos escritores debieron sacudir a esos intelectuales de cuello duro y en su estética-ideológica tuvieron que abroquelarse recurriendo a la sátira, volcando toda la cuota de ironía necesaria, golpeando con el absurdo y apelando a ciertos lugares comunes que marcaban el cuerpo textual de sus obras.

No es casual que desde Hojas del Abanico hoy estemos revisando y reivindicando esta documentación sensible, cuando una literatura ciertamente frívola y vacía de contenido parece alejarnos del eje de escritos hechos en muchos casos ante la emergencia de una sociedad expulsiva. Tomemos como ejemplo un texto que recuperamos del número 17 de Los Pensadores: “La literatura no es un pasatiempo de barrio, no: es un arte universal cuya misión puede ser profética o evangélica”. Dicho en otros términos: las raíces de esos conglomerados urbanos tuvieron en sus exponentes a los antihéroes que plasmaron su memoria en las páginas vírgenes de una literatura de batalla. Los ojos resignados de aquellos inmigrantes metidos en las madrigueras de techos de chapa, compartiendo el pan sin sabor y la sopa caliente, se retroalimentó con la mirada inquisidora de unos pocos escribientes de pluma comprometida. No fueron textos perfumados con rosas del jardín del Edén, regados con agua bendita, eran aproximaciones de versos calientes, con el fuego interno que quemaba la garganta y dejaba la resaca de un olvido alarmante.

En su estudio preliminar a la Antología de Boedo y Florida, Adolfo Prieto nos esclarece: “Las características de Boedo parecen muy netas cuando se las deduce de sus autores más representativos: Castelnuovo, Barletta, Yunque, Mariani; pero se desdibujan bastante, como ocurre con el grupo Florida, cuando se observan las figuras secundarias o cuando se aplica un lento de aumento al menudo trajín de las revistas, al anecdotario más o menos verosímil, a los préstamos y traslados más o menos ruidosos, a las numerosas actitudes compartidas. Claridad, por ejemplo, autodefinida como “tribuna del pensamiento izquierdista”, celosamente preocupada por los grandes problemas internos y externos, arriesgado fiscal de los abusos, valiente defensora de los derechos humanos, dondequiera fueran éstos agraviados, se ocupa morosamente de la vida literaria porteña, aún de la pequeña vida literaria, concedía una especial atención a la obra y a los proyectos de los autores genéricamente filiados al grupo Florida, y hasta participaba del espíritu lúdico con aquellos que solían juzgar hechos literarios y a las personas vinculadas a la literatura”.

Continúa Prieto más adelante: “Algunos escritores de Boedo provenían, sí, de hogares proletarios y cumplían tareas manuales para subsistir; otros, en cambio, provenían de la pequeña burguesía y se dedicaban al periodismo o a trabajos de oficina; ideológicamente constituían un variado mosaico: anarquistas, socialistas, sindicalistas, georgistas, trotzquistas, apristas y comunistas; estéticamente, era natural que fluctuaran desde el naturalismo tremendista y granguiñolesco en el que incurre, a veces, Elías Castelnuovo, al cariño por “la suntuosa belleza estilística”, de que habla Olivari”.

En este panorama aparece Roberto Mariani (1893-1946), un autor que está a la sombra de Roberto Arlt y a quien Osvaldo Soriano no dejó de elogiarlo: “Roberto Mariani fue uno de los más brillantes narradores del infortunio y la desesperación y quizá por eso su obra estaba destinaba a esfumarse de la historia de la literatura. Dos escritores (Eduardo Suárez Danero y Luis Emilio Soto) han dedicado algunas páginas a Mariani; son los únicos testimonios que deja su generación. A años de su muerte, su vida y su obra están envueltas en una injusta nebulosa”.

Como Lorenzo Stanchina fue para su querido Villa Devoto, Mariani ocupó el mismo espacio en el barrio de La Boca , unido a esa sociedad colorida y costumbrista donde convivían ligurinos, polacos, españoles y genoveses. Hijo de inmigrantes italianos acostumbrados al trabajo, el joven escritor fue camionero, ferroviario, empleado bancario, traductor y periodista. Su mirada obrera le permitió retratar como pocos a la clase media porteña de la década de 1920, satirizándola con fina ironía y mostrándola con los disfraces de gente pudiente.

Cuando era empleado en el Banco Nación tuvo la infeliz idea de tratar de agremiar a sus compañeros documentándolos con literatura anarquista; fue despedido por no cumplir el horario de trabajo.

Apoyó la Revolución Rusa

Resulta difícil encuadrar a Mariani porque ideológicamente es un hombre ligado al grupo de Boedo, con marcado desprecio al club elitista de Florida, pero lo correcto sería considerarlo un independiente, un escritor al margen de ambos sectores.

En la medida que consideremos estos vaivenes, podemos agregar un breve concepto de Héctor P. Agosti, tomado de su ensayo El proceso cultural a partir de la Primera Guerra

Mariani supo defender la obra de Roberto Arlt y hasta se transformó en su tutor literario. Elías Castelnuovo cuenta: “Cuando casi todos nosotros, y yo mismo, descreíamos del autor de Los siete Locos, Mariani lo defendía con vehemencia y lo cuidaba de las críticas. Recuerdo que corregía sus textos para librarlos de los errores gramaticales tan comunes en Arlt”. En este aspecto hay muchos estudiosos que consideran una suerte de filiación entre la obra más conocida de Mariani- Cuentos de la oficina- y el texto teatral La isla desierta de Arlt. Leyendo una y otra, se puede advertir un común escenario: la oficina, y a medida que el texto avanza la semejanza desde el concepto crítico se relaciona. Mariani descarga la angustia y Arlt apunta a una salida, pero en el fondo ambos nos hablan de una libertad en apuro. No se puede soslayar en ambos la mirada sobre esa suerte de espacio degradatorio donde la rutina, el sueldo magro, el autoritarismo de los jefes, la oscuridad de los ambientes, las miserias interiores, el chusmerío ruin, los amores clandestinos, la amenaza del despido, en fin, la caracterología de un lugar viciado y deshumanizado.

Otro aspecto interesante en la vida de escritor es su interpretación sobre la existencia de una sensibilidad y mentalidad argentina. El autor declara: “El tango agarra nuestra atención, y nos damos al tango con el desmayo de una cosa que se cae. En su ondulante melodía viaja nuestro espíritu, mojándose de húmeda melancolía. Ninguna función religiosa alcanza la intensidad de silencio y recogimiento que el tango obtiene.

En cualquier café de la calle Corrientes, durante la queja del bandoneón, la caída de una cucharilla realiza un metálico escándalo, estridente, estrepitoso.

En el tango está el espíritu argentino, la sensibilidad argentina. Hay una relación íntima, espiritual, entre tango y hombre; es una relación humana, es una solidaridad de cuerpo y sombra, de boca y voz, de pregunta y respuesta.

Quiero afirmar la existencia de una sensibilidad argentina en formación precipitada. ¿Cómo puede un pueblo no tener una sensibilidad genérica cuando se emocionan, unánimes y sensibles, ante el mismo motivo sentimental? En la imposibilidad de acumular numerosos y variados argumentos para fortalecer mi afirmación, reduje mi empeño al sólo problema del tango. Muy interesante hubiera sido una meditación sobre la tradición”.

Su labor escrita se inicia como periodista en el diario Los Andes de Mendoza y con algunos relatos en el periódico La Semana. Regresa a Buenos Aires en 1920. Gracias a un amigo “de cuello duro” consigue ingresar en el Banco Nación. En esa etapa contornea su perfil. Colabora con el periódico Nueva Era, apoyando la revolución bolchevique. Publica su primer poemario Las acequias (1922) y funda una asociación de amigos de Rusia que enviaba a Moscú literatura criolla revolucionaria. También escribe una novela corta que mantiene en reserva: Culpas Ajenas (1922) y comienza a preparar su obra más importante: Cuentos de la oficina. Despedido por su condición de militante izquierdista tiene que trabajar como ayudante de carpintería. Solitario, introvertido, melancólico e inseguro, el autor no consigue establecer una vida afectiva. Se mantiene soltero y vive junto a sus dos hermanas que lo sobreprotegen. Sus alegrías pasan por las reuniones con amigos en cafetines de mala muerte y asambleas partidarias donde se discutía sobre política.

No es una anécdota que Mariani tiene una enorme simpatía por los humildes, se siente cómodo cuando dialoga con esos trabajadores que miran la vida desde la carencia. En este juego de atracciones el autor señala con su dedo índice a esa clase burguesa que conoció en las oficinas públicas engañadas con salarios ruines. Pone distancia, se separa, los observa y atado a su pluma irónica los desnuda en público. Es que esta raza de escritores insolentes traía consigo el anarquismo de Alberto Ghiraldo, las críticas de un Florencio Sánchez o de un Roberto J. Payró más punzante, sin dejar de desmerecer tampoco los aportes que se mezclan en las aguas ya coloridas con gotas de sudor de Evaristo Carriego y de un Almafuerte casi mesiánico.

Mariani tiene una mirada crítica sobre ciertas figuras y no se calla. En 1924 polemiza con los acartonados escritores de Florida y su revista Martín Fierro, sin pelos en la lengua les dice: “Hay un pecado capital en Martín Fierro, el escandaloso respeto al maestro Leopoldo Lugones, se lo admira en todo, sin reservas, es decir, se lo adora como prosista, como versificador, como filólogo, como fascista. Esto resbaló de respeto comprensivo e inteligente a idolatría de labriego asombrado. El asombro es antiintelectual.

Que gesto el de Martín Fierro si se encara con el maestro gritándole groseramente de esta guisa:

-¡Maestro: su adhesión al fascismo es una porquería!”

Por supuesto las voces de sus enemigos tienen resonancia. El escritor sin demora les responde el 12 de setiembre de 1924: “Amigos de Martín Fierro: Por razones de buen gusto, vamos a terminar esta frívola polémica. Debiera, yo, ahora, para ajustarme a mi propia determinación, “dejarme caer por el declive del callar hasta el precipicio piadoso del unánime silencio”, como acaso dirían ustedes en sus ejercicios de glosolalia ultraísta. Pero inferiría un agravio a los escritores de la extrema izquierda si no protestase yo contra una equivocada afirmación contenida en la réplica de Martín Fierro.

Yo no he hablado en nombre de ningún grupo, y menos en nombre y representación de un quimérico “grupo mío”. Mi artículo se titula “Martín Fierro y yo”. Yo he hablado por mí. Y he hablado con la precisión realista y no con vagas ondulaciones futuristas.

Que Dios le ayude y a mí no me olvide.”

El 1926 Mariani irrumpe con El amor agresivo,donde describe el universo del vínculo en distintas expresiones del carácter porteño.

Un año más tarde el escritor reflexiona, a través de un artículo publicado en el diario Crítica, sobre la muerte de Sacco y Vanzetti: “Es injusto condenar a inocentes, pero más injusto, muchísimo más injusto todavía, es someter a un hombre a una horrible incertidumbre durante siete años. Opino que aunque Sacco y Vanzetti fuesen culpables merecen la libertad, porque ya han cumplido una pena capaz de purgar cualquier delito. Aun más porque ningún crimen merece esa pena”.

Ya para este momento su desequilibrio económico era tal que debe volver a trabajar de chofer.

Si hay algo que sobrepasa a todos estos cultores comprometidos, es el surgimiento de una clase de narradores profesionalizados. Hasta ahora, esa literatura “hecha a mano” comenzaba a decaer y surgía el escritor profesional. Como ejemplo sirve la realidad en el periodismo. Había “proletarios de la pluma” esos que trabajaban en forma regular en las redacciones como cronistas, correctores, archivistas, tituleros, editorialistas y los colaboradores que vendían sus notas y cuentos de manera ocasional. En esta batalla de tinta fresca y silla caliente los románticos como Mariani se quedaban sin espacio. Valga este dato: en los años precedentes al Centenario los jornales que se pagan en la prensa oscilan entre 100 y 300 pesos, mientras que los obreros industriales se encuentran entre los 4 y 4.50 pesos por día para una jornada de 8 a 10 horas y un promedio de 25 días laborables por mes. Mariani, como muchos otros, era un rebelde que no quería someterse a reglamentos internos, no aceptaba las órdenes y menos la rutina laboral. Esto le acarrea dificultades insalvables que son propias del contexto urbano donde los conflictos cotidianos, las torturas psicológicas y las frustraciones diarias eran parte del vivir en una ciudad.

El golpe que derrocó a Yrigoyen en 1930 lo encuentra a Mariani trabajando como chofer en la Patagonia. Más ermitaño que nunca, escribe cartas a sus amigos lamentando el suceso “reaccionario y antipopular”. Ya no es el luchador indomable, una suerte de escepticismo enfermizo lo va transformando en un ser sombrío: “Estoy, pues, como antes de soñar: sin nada. O peor porque ni sueños tengo”.

Aparece su obra La frecuentación de la muerte y en 1932 En la penumbra.

Aparece su obra La frecuentación de la muerte y en 1932 En la penumbra.

En el Teatro del Pueblo, en 1938, se estrena Un niño con la muerte. No asiste. Se excusa. Prefiere el silencio.

Nos encontramos ahora con la presencia de un Mariani menos volcánico, ciertamente místico. En 1943 publica De regreso a Dios, un libro que expele resignación y un absurdo contrato con la muerte.

El resto de su obra incluye algunos ensayos sobre Pirandello, Proust y una notoria cantidad de notas sobre los escritores rusos.

Muchos textos del escritor se perdieron. Los críticos aseguran que por lo menos tres obras de cuentos inéditos terminaron en el tacho de la basura.

Desolado, sin recursos y entregado al dolor cotidiano, un infarto lo sorprende en 1946. La muerte lo libera de la angustia. Su corazón ya estaba en otra galaxia.

Una última obra, La cruz nuestra de cada día, se publica en 1955. La venta no cubre los gastos de la edición.

Una última obra, La cruz nuestra de cada día, se publica en 1955. La venta no cubre los gastos de la edición.

Para recordarlo, hemos seleccionado unos breves pasajes testimoniales de Cuentos de la oficina (1925).

Hoy esta letra impresa goza de total actualidad. Nadie escapa a los entretelones y escenografías de los lugares donde ahora las pantallas de las computadoras parecen testigos frecuentes de los malestares cotidianos. Ya no hay libros contables, carpetas de proveedores, cheques endosados, letras de cambio. El espacio tiene otra mística. Los oficinistas, a pesar de todo, todavía siguen siendo seres humanos.

La caída

Este hombre caminaba quizá un tanto apresuradamente. El fragor de la hora en esta calle central impide oír el ruido seco del taco militar contra las baldosas, pero ciertamente camina de modo normal; asienta primero el taco del pie en el suelo, y después la planta; enseguida efectúa un presión muscular; se alza el talón, y todo el cuerpo presiona sobre la planta, ahora sobre los dedos…Mientras un pie es soporte, el otro va a serlo inminentemente, y mientras no lo sea de modo actual y absoluto, avanza unos quince, unos veinte centímetros. La caja del cuerpo acompaña el avance, y la cabeza también: toda la fábrica del hombre cumple una actitud de manera fácil, hasta armoniosa. Ahora asienta el otro pie en el suelo.

El caminar de este hombre es normal; camina desde hace veinte años, treinta años. Hay ritmo en la marcha de un hombre.

Pero he aquí que este hombre asienta ahora el taco de su botín sobre una cáscara de fruta. No se ha producido el ruidito seco contra la baldosa; se oye más bien un chirrido un tanto apagado, pero silbante, y en seguida se percibe con nitidez el golpe de una masa humana contra el suelo. El resbalón, rápido y traicionero, hizo perder línea, medida, ritmo y armonía. El hombre, al caer, movió sus brazos como un pelele.

Este hombre está ahora en el suelo; tiene inmediatamente, instantáneamente, la visión del ridículo antes que la percepción del dolor físico; eso explica la coloración sanguínea que se pintó en sus mejillas. El hombre siente ahora el escozor en la lesión. La breve intensidad del dolor ya desapareció, pero persiste en la región golpeada un hormigueo intenso. El hombre se incorpora; tiene entre sus labios, a medio abrir, una blasfemia de arrabal; se sacude con las manos el polvo del traje y echa a caminar nuevamente.

¿Creéis que antes de recomenzar a andar hubiera arrojado a la calle la cáscara de fruta, origen y ocasión de su caída?

No.

Y allí, en medio de la vereda, avizora y vigilante, al acecho del transeúnte, aguardando una nueva víctima, la cáscara de fruta.

El hombre

El hombre, a los veinte pasos, aminoró la velocidad de su marcha. Con algún cuidado asienta ahora en el suelo su pie derecho. Pero el hábito de caminar rápidamente y el temor a gastar el tiempo, le obligan a apresurarse otra vez. No quisiera llegar tarde a la oficina. El dolor de la rodilla es molesto e incómodo cuando camina rápidamente. No quiere hacerle caso al dolor; se sobrepone al dolor físico y marcha apresuradamente.

Entra en la oficina.

Menos mal: no ha llegado tarde…

En la oficina

Está sentado, manipulando gruesos librotes de cuentas corrientes. Cada vez que tiene precisión de caminar dentro de la oficina –dos pasos, cinco metros-, el hormigueo en la rodilla se acentúa. Renuncia a algunas diligencias. Concluída la labor diaria, el hombre sale a la calle. Ahora camina despacio.

Baja hasta la Avenida ; cruza el espejado asfalto y desciende los escalones del subterráneo.

Avanza la culebra de madera y vidrio; entra el hombre en el vientre del coche. Arranca rechinante el fragor del convoy que lleva una movible masa inquieta y negra.

Media hora después, el hombre se apea del coche y está otra vez en la calle. No quiere hacerle caso al dolor de rodilla; no quiere hacerle caso, pero camina más despacio.

Dobla la calle.

Se apoya en una pared; aguarda unos minutos.

Continúa caminando.

Ahora entra a su casa.

El médico

Al día siguiente, el hombre no va a la oficina. Es más intenso el dolor. Su mujer le da masajes y después le pinta con tintura de yodo. Por la noche, como continúa el dolor y se ha hinchado “eso”, la mujer le coloca un emplasto caliente: azufre, aceite y unas hojas vegetales.

El hombre no puede dormir. La mujer despierta varias veces en la noche y pregunta invariablemente.

-¿Te sigue doliendo?

Amanece.

El hombre advierte que no puede levantarse de la cama. La mujer entonces, sale a la calle para cumplir dos diligencias: primero -¡ya lo creo que primero!- hablará por teléfono – 7376 Avenida- con el jefe de la oficina. Segundo: irá a buscar un médico.

El médico está ahora con el enfermo. Abre en ángulo el índice y el mayor de su mano izquierda y aplica el ángulo así formado sobre la rodilla, a los lados de la rótula, y da golpecitos dentro del ángulo con un dedo de la otra mano. Después hace jugar la articulación con cuidado y atención, aguardando percibir algún mal juego. Presiona sobre la rodilla; la mueve, presiona acá, allá…

-¿Así le duele?

Por fin. El médico dice:

Tendrá para rato.

Ordena masajes, masajes, masajes. Y reposo absoluto. ¡Qué se va hacer! La salud es lo primero, la oficina después.

El hospital

Pasan los días y el paciente no mejora. El médico dice:

-Hay que ver con rayos X ¿Tuvo otra vez enferma la rodilla?

-¿Sí?

Como el enfermo no puede distraer mucho dinero, la mujer empeña su constancia y obtiene gratis la aplicación de los rayos X a su marido.

Tiene que ser en el Hospital Rawson, para cuyo director es la recomendación.

En atención a los doce años de servicio fiel y continuado del hombre, la “Casa” le concede otros quince días de licencia. Otros quince días, porque precisamente por esos días del accidente, acababa de terminársele la licencia ordinaria anual.

Después, la “Casa”, atendiendo siempre a los doce años de servicio y a la conducta y contracción del hombre, le concede primeramente un mes, luego otro, en seguida otro…pero sin sueldo…

Al cabo de tres meses, al matrimonio se le acabó el dinero. Los remedios; el médico; el coche para ir al hospital…

Entonces obtuvieron, en el Hospital Rawson, remedios y médico gratis.

El hombre tenía que ir al hospital, los lunes, miércoles y viernes. Tenía que ir en coche, que marcaba siempre 2,70 ó 2,80.

Los recursos de los pobres

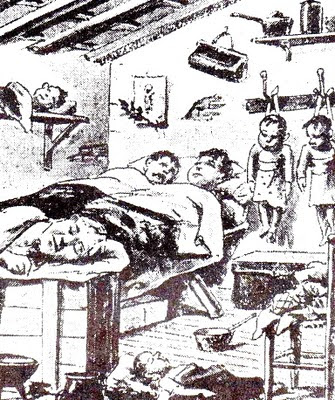

Ya no tenían más plata. Pidieron prestado, pero también este expediente llegó a no dar resultado ¿Qué otros recursos quedaban? Recurrieron a empeños y ventas. Empeñaron cosas; poco a poco las dos piezas del matrimonio se iban desnudando. La carpeta del comedor, regalo de un tío rico de Rosario –útil como carpeta de mesa, y en los inviernos crudos, útil, utilísima en la cama cumpliendo funciones de colcha-, la carpeta fue empeñada. También la mesa del comedor siguió el triste camino. La cama del hijo que se había muerto el año pasado, la vendieron. Empeñaron y vendieron todo.

La mujer no era romántica no tenía ideas azules en la cabeza. El hombre era más débil de espíritu. Sin embargo, a pesar de su sentido de realidad. Fue ella la que quiso vender el colchón.

-¡No hace falta más!- decía-

Pero no podía más. Entonces la mujer obtuvo para su marido una cama permanente en la sala 8 del Hospital Rawson. Y se iba a verle casi todos los días.

Salía de su casa; caminaba sus largas cuadras; llegaba al hospital, franqueaba sus anchos portales; entraba en la sala 8, caminaba por el pasillo del centro sonriendo y dando los buenos días a los diversos aislados, y se detenía en la cama 21. Depositaba su paquete a los pies de la cama.

No se saludaban marido y mujer. No acostumbraban saludarse.

-¿Qué traes?

A veces a ella no la dejaban entrar. O, sencillamente, dejaba de ir para realizar otras labores, y entonces el marido, impaciente, averiguaba al enfermero:

-Ramón, no vino hoy “mi patrona”?.

La mujer

La mujer lavaba de la mañana a la noche, pero el producto pecuniario de este prolongado esfuerzo era corto para las necesidades a satisfacer. Un día la mujer fue a ver al caudillo radical del barrio.

-Vea, doctor; por favor, usted que tiene tantas relaciones, a ver si me consigue algunas familias para lavarle la ropa.

Mi marido es radical, sabe?, siempre fue radical.

Ella sola, sin hombres, sin peones, sola, ¡prodigio de mujer!, se arregló sola, para mudarse a una piecita de un populoso conventillo.

Ese día la animosa mujer se echó encima del colchón y anduvo con él sobre el hombro, las nueve cuadras del camino. Volvió. Cogió el elástico. El elástico le dio más trabajo. Volvió. Tomó las maderas del lecho…Y así fue durante la mañana.

¡Y el hombre sin curar! ¿Qué diablos tendría el hombre en la rodilla? ¡Ah, sí; estaba enfermo de antes!...

A los siete meses querían echarla del conventillo, pero ya era hábil en las triquiñuelas de Juzgado. Faltaba a las audiencias. O prometía pagar tal día a tal hora, con absoluta certeza – y hacía con los dedos una cruz en los labios- O lloraba sus miserias al juez.

Un día pidió prestado a una mujer de la otra cuadra, su chico de teta. Y con él se fue a la audiencia.

-Cómo quiere, señor juez, que tenga leche para mi hijito, con tanta miseria? Mi marido está en el Hospital Rawson y le van a cortar la pierna…

Ella sabía que el juez le molestaba tanto gemir miseria y dolor, y entonces ella contaba al juez todas sus miserias y todos sus dolores y plañía su pena y se sentaba, porque –decía- “tenía un reumatismo articular que”…

Su astucia descubría otros recursos y los empleaba.

-Mi marido es radical; el doctor del Comité lo conoce; siempre ha sido radical…Vota siempre por los radicales…y hace propaganda en la oficina…

Otra vez fue a ver al jefe de la oficina.

-Lo más que puede hacer la “Casa”, en atención a su marido, es reservarle el puesto. ¿No faltaría más! Pierda cuidado, señora; cuando sane, que vuelva…

Pero la mujer no quería palabras ni promesas.

-¡Sólo cien pesos, cincuenta, señor jefe!

-¡Pero comprenda, señora!

Pero tanto y tanto cargó y tanto y tanto embistió, que por fin obtuvo algo: se haría una colecta entre los compañeros empleados…

A pesar de esto, la mujer se retiró con rabia.

“Menos mal que no tenemos hijos”, pensaba, mientras caminaba por la calle que conducía a su pocilga vacía…

“Menos mal que no tenemos hijos”, seguía pensando mientras metía sus manos hombrunas en el cuenco de la batea. Y golpeaba la ropa contra la tabla. Ahora lavaba con cepillo, procedimiento que desgarraba ciertas partes de género.

Y lavaba de noche, también. Robando horas al sueño.

Llegó el invierno, castigo de los pobres. Lo más crudo del invierno. Días y noches de frío. O días y noches de lluvia. Dejó de lavar de noche. Y ya no empleaba agua caliente. No tenía para carbón.

Era una mujer robusta, fuerte, y tenía fe en su recia salud.

Por eso no tembló, sino que se enojaba, sencillamente comprobando que una tos agria y áspera persistía tercamente y no se iba.

-Ya se irá; como vino, se irá.

Después de la tos, advirtió también cierto cansancio muscular que agarrotaba sus brazos, o los anulaba en desganado abandono…Y sentía ganas simples de echarse a descansar apenas realizando cualquier mínimo esfuerzo. Cómo no podía ser así ahora, precisamente ahora?

-¡Oh, no; no puede ser!...No es nada…

Sin embargo…

Como esa mañana los vecinos no la vieron cabe la batea, entraron a la pieza. Unas tras otras, todas las vecinas entraron en la habitación de la mujer.

La mujer, tendida en la cama, temblaba y tenía caliente la carne.

-Tiene fiebre.

El encargado del conventillo dijo que lo dejasen a él, que él arreglaría eso.

En efecto: al día siguiente, vino un carro, donde depositaron a la mujer.

El carro siguió por Rivadavia hasta el Once; dobló por Urquiza abajo, y se detuvo en la puerta del Hospital Ramos Mejía.